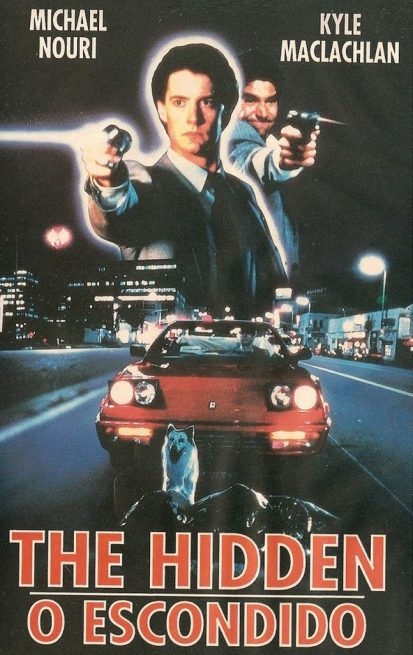

O Escondido

Original:The Hidden

Ano:1987•País:EUA Direção:Jack Sholder Roteiro:Jim Kouf Produção:Michael L. Meltzer, Gerald T. Olson, Robert Shaye Elenco:Kyle MacLachlan, Michael Nouri, Claudia Christian, Clarence Felder, Clu Gulager, Ed O'Ross, William Boyett, Richard Brooks, Larry Cedar, Katherine Cannon, John McCann, Chris Mulkey, Lin Shaye, James Luisi |

O cinema de ficção científica dos anos 80 navegava território fértil entre paranoia e ansiedades sobre identidade e invasão corporal. Invasion of the Body Snatchers (1978), de Philip Kaufman, reimaginou o clássico através de lente pós-Watergate, transformando a substituição alienígena em metáfora para a perda de individualidade. The Thing (1982), de John Carpenter, levou premissa similar e a destilou em pesadelo de desconfiança absoluta, onde o horror residia na impossibilidade de saber quem ainda era humano. Ambos compreendiam que o terror de invasão corporal funciona porque ataca o conceito fundamental de self: se o corpo pode ser habitado por consciência alheia, o que resta de identidade?

O Escondido (1987), dirigido por Jack Sholder após A Nightmare on Elm Street 2 (1985), tenta ocupar espaço adjacente: um alienígena parasita que salta entre hospedeiros humanos, transformando cidadãos comuns em hedonistas violentos obcecados por Ferrari, heavy metal e destruição. Mas onde Carpenter utilizava a premissa para explorar ansiedades existenciais, Sholder e o roteirista Jim Kouf parecem mais interessados no número de mortes por minuto que o conceito permitiria. O resultado é um filme dividido: uma sequência de abertura fenomenal que promete um thriller tenso, seguida por 80 minutos de buddy cop action que ocasionalmente lembra da premissa sci-fi mas raramente explora suas implicações.

O filme abre com um golpe de mestre: um homem comum rouba um banco com brutalidade eficiente, escapa em uma Ferrari roubada ouvindo heavy metal ensurdecedor, atropela pedestres, entra em tiroteio que termina com ele crivado de balas mas sorrindo enquanto agoniza. A perseguição é coreografada com precisão admirável, Sholder demonstrando domínio de geografia espacial e timing. Os carros colidem com peso real, as explosões parecem perigosas, há senso genuíno de caos urbano. É o trabalho de um diretor confiante.

E então o filme muda de marcha. O detetive Tom Beck (Michael Nouri) é forçado a aceitar parceria com o agente do FBI Lloyd Gallagher (Kyle MacLachlan), que chega com conhecimento impossível e comportamento que oscila entre pragmatismo frio e estranheza inexplicável. A estrutura buddy cop se estabelece: policial veterano cínico, parceiro excêntrico, dinâmica de desconfiança que evolui para respeito. É a fórmula que Lethal Weapon (também de 1987) refinaria, mas onde aquele filme investia tempo desenvolvendo a química através de diálogo, O Escondido parece impaciente, ansioso pela próxima sequência de ação.

O roteiro de Kouf funciona quando mantém economia: os diálogos são curtos e diretos, a exposição acontece através de ação, a revelação sobre Gallagher chega organicamente. Mas essa economia também significa que os personagens além da dupla central permanecem unidimensionais. As vítimas do parasita existem apenas para serem possuídas, até a família de Beck é esboçada tão basicamente que quando se torna importante, a conexão emocional não foi estabelecida.

Mais problemático são as falhas de verossimilhança, e aqui há diversas. Em uma cena crucial, os personagens seguem um rastro de sangue que de repente é abandonado sem explicação. O cachorro que convenientemente aparece no momento exato, e que por coincidência pertence ao tenente, é um deus ex machina descarado. São escolhas que sugerem um roteiro reescrito múltiplas vezes sem cuidado para manter a coerência.

A direção de Sholder, tão segura na abertura, torna-se irregular. Ele sabe filmar ação: as perseguições mantêm clareza, os tiroteios têm energia, a violência possui peso. Mas quando o filme oscila entre gêneros, Sholder perde o controle tonal. As cenas que deveriam construir tensão são filmadas com iluminação tão uniforme que eliminam a possibilidade de sombra. O strip club é iluminado como um set de sitcom, a fábrica de manequins (locação intrinsecamente perturbadora) é filmada sem aproveitar o potencial dos corpos artificiais.

Compare com The Thing, onde Carpenter utiliza a iluminação para criar ambiguidade sobre o que estamos vendo, onde as sombras escondem transformações até o momento de máximo impacto. Sholder filma tudo com clareza televisiva que serve à ação, mas mina o horror. A fotografia de Jacques Haitkin captura a Los Angeles dos anos 80 com competência (neons, ruas molhadas, cores saturadas), mas falta a textura que tornaria o visual memorável.

O design de produção, ao contrário, merece reconhecimento. A delegacia parece genuinamente habitada, com acumulação orgânica de arquivos e equipamento. Os figurinos capturam não apenas o período, mas a classe: o terno desgastado de Beck versus as roupas ligeiramente deslocadas de Gallagher, os looks excessivos das vítimas possuídas. E os carros são filmados com reverência: Ferraris vermelhas contrastando com o Porsche discreto que Gallagher prefere, diferença que comunica algo sobre as duas consciências alienígenas.

A edição de Michael Knue mantém um ritmo frenético com cortes rápidos, mas a estrutura episódica prejudica o momentum: cada vez que o parasita muda de hospedeiro, o filme essencialmente reinicia. Ao invés de escalada progressiva, há um padrão de picos e vales onde a força se perde toda vez que os personagens precisam descobrir quem é o próximo vilão. É um ritmo que funcionaria em série televisiva, mas em 97 minutos cria a sensação de rodar em círculos.

A trilha sonora é fascinantemente bifurcada. Praticamente toda a música rock/metal é diegética, tocando nos carros roubados. É uma escolha inteligente que transforma o que seria um heavy metal genérico em caracterização: a criatura é atraída por música mais alta e agressiva. A cena em que “Say Goodbye“, de Hunters & Collectors, toca enquanto a vítima possuída contempla sua própria existência é um momento de humor ácido genuíno, a letra melancólica contrastando com a sátira que estamos testemunhando. Mas a trilha instrumental de Michael Convertino é irregular: sintetizadores tentando emular uma atmosfera que misture suspense com ficção científica, resultando em som que é barulhento quando deveria ser sutil. É uma trilha que não confia no que está na tela, sublinhando cada momento ao invés de permitir que construam organicamente.

As atuações são onde o filme encontra maior sucesso. Michael Nouri como Tom Beck é a âncora emocional: policial competente, pai de família, homem fundamentalmente decente tentando fazer sentido de eventos impossíveis. Nouri não transforma Beck em herói invencível; ele é vulnerável, confuso, ocasionalmente com medo, mas persistente.

Kyle MacLachlan tinha o desafio mais complexo: interpretar um alienígena fingindo ser humano fingindo ser agente do FBI. A performance deadpan que ele entrega é o protótipo do Agent Cooper de Twin Peaks, o mesmo timing ligeiramente incorreto, a mesma cadência quase, mas não completamente natural. Mas ele vacila quando o roteiro exige alternância rápida entre pragmatismo e estranheza, não ficando claro se deveria estar jogando o momento como alienígena lutando com emoções ou como agente focado.

A química entre Nouri e MacLachlan funciona apesar do clichê de parceiros que se odeiam e desenvolvem amizade. Há genuíno calor na forma como Beck aceita Gallagher. Mas o filme nunca explora o potencial dramático: o que significa fazer amizade com alguém tecnicamente não-humano? Esses momentos são tocados superficialmente e abandonados.

Os vilões caem em caricatura problemática. Onde Carpenter mantinha a humanidade essencial mesmo depois da possessão, Sholder faz os atores interpretarem eliminando completamente os traços humanos. As vítimas transformam instantaneamente em psicopatas sorridentes. É uma escolha que desperdiça o potencial de ver pessoas comuns retidas como prisioneiras em próprios corpos. O filme mostra a transferência do parasita apenas uma vez e depois passa o resto sugerindo através de cortes, economia que parece mais restrição orçamentária que escolha artística.

O tom oscila entre buddy cop, sci-fi e horror sem integrar os elementos de forma coesa. Talvez nas mãos de Carpenter ou Verhoeven (que em Robocop do mesmo ano misturava ação, sci-fi e sátira), essa mistura geraria um híbrido interessante. Mas Sholder parece inseguro sobre qual gênero privilegiar. O humor negro existe, mas o filme tem medo de abraçá-lo, como se fosse acidente.

E isso é frustrante porque a premissa implora por um comentário satírico. Um parasita que assume controle e busca gratificação através de consumo (carros caros, música alta, violência) é uma metáfora óbvia sobre o hedonismo capitalista dos anos 80. O fato do hospedeiro final ser um senador buscando a presidência adiciona camada política. Mas o filme toca nesses temas apenas superficialmente, nunca desenvolvendo o subtexto em crítica articulada.

Compare com Invasion of the Body Snatchers de Kaufman, que utilizava a invasão como alegoria explícita sobre a conformidade social. Ou They Live (1988), de Carpenter, que transformaria premissa similar em sátira mordaz sobre reaganomics. O Escondido possui as ferramentas conceituais, mas opta por jogar seguro. É um filme que funciona melhor em memória do que na experiência de assisti-lo. A abertura é genuinamente excepcional, a química entre os leads gera momentos reais, o design de produção captura 1987 com autenticidade. E a premissa possui potencial para exploração interessante de identidade e consumismo.

Mas o filme nunca realiza esse potencial. O roteiro prende-se a uma estrutura episódica que mata o momentum, a direção vacila após a abertura forte, o tom nunca encontra equilíbrio, e os temas são tocados superficialmente. É um filme que parece ter sido feito por pessoas que admiravam Invasion of the Body Snatchers mas não compreendiam o que o tornava funcionar além das premissas. Kaufman usava a invasão alienígena para explorar ansiedades sobre confiança e identidade. Sholder e Kouf parecem usá-la como justificativa para violência e perseguições.

Para espectadores buscando ação dos anos 80 com verniz de ficção científica, O Escondido entrega: tiroteios, explosões práticas, ritmo parcialmente frenético. Para fãs de buddy cop, Nouri e MacLachlan fornecem performances sólidas. Para admiradores de cinema cult, há charme na premissa bizarra. Mas para quem espera que a ficção científica utilize suas premissas para exploração temática, que buddy cop desenvolva personagens além de arquétipos, que o horror corporal gere desconforto através de implicações, O Escondido decepciona. É um filme competente que ocasionalmente flerta com a grandeza, mas nunca se comete, satisfeito em jogar seguro, contentando-se com o entretenimento ao invés de aspirar à arte.

No fim, o filme serve como exemplo de como a execução importa tanto quanto o conceito. A ideia central é forte o suficiente para sustentar um filme memorável. Mas sem a direção que eleve o material, sem o roteiro que desenvolva as implicações, sem a coragem para abraçar o potencial satírico ou o horror da premissa, resulta em um filme adequado, mas esquecível, entretenimento que passa o tempo, mas não permanece na mente.

O Escondido conta uma história sobre invasão alienígena e identidade com competência técnica suficiente, mas sem a imaginação ou coragem para torná-la memorável. É como se conta que determina a diferença entre o cult classic que merece redescoberta e expoente que existe hoje apenas para sanar curiosidade de período, e infelizmente este aqui, apesar de seus méritos ocasionais, cai mais próximo da segunda categoria.

Filmaço!!