Encontro Sombrio

Original:Dark Encounter

Ano:2019•País:UK Direção:Carl Strathie Roteiro:Carl Strathie Produção:Charlette Kilby, Alan Latham, Carl Strathie Elenco:Laura Fraser, Mel Raido, Sid Phoenix, Grant Masters, Spike White, Alice Lowe, Nicholas Pinnock, Vincent Regan, Sean Knopp, Anne Wittman |

O cinema de encontros imediatos sempre equilibrou fascinação e terror em doses iguais. Desde o deslumbramento transcendental de Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977), passando pelo horror visceral de Fogo no Céu (1993), até a paranoia doméstica de Sinais (2002), o gênero provou que não precisamos ver naves monumentais ou alienígenas em alta definição para sentir o peso do desconhecido. O verdadeiro horror está na sugestão, nas luzes que pairam onde não deveriam, nos sons que desafiam explicação, e no silêncio sufocante que vem depois. Aqui entra uma máxima no cinema que atravessa gerações e separa obras memoráveis de experimentos fracassados: não é o que se conta, mas como se conta. A premissa mais banal pode se transformar em obra-prima nas mãos de quem domina a linguagem cinematográfica; inversamente, a ideia mais promissora desmorona quando a execução não acompanha a ambição.

Dark Encounter é um estudo de caso doloroso de como um filme pode carregar conceitos interessantes mas enterrar todos eles sob camadas de incompetência narrativa, técnica e dramática. É o tipo de obra que provoca não apenas decepção, mas genuína tristeza: tristeza por perceber o quanto um cineasta pode estar cego para os próprios erros quando acumula funções demais e se cerca de ninguém capaz de dizer “meu amigo, isso não está funcionando“.

Voltemos ao cinema de encontros. Sinais (2002), de M. Night Shyamalan, permanece como referência definitiva ao isolar uma família no interior da Pensilvânia enquanto o mundo lá fora enfrenta visitantes extraterrestres. Shyamalan soube equilibrar suspense, drama familiar, fé e medo do desconhecido numa narrativa contida, onde cada porta trancada e cada sombra na parede amplificavam a tensão. Mais recentemente, A Vastidão da Noite (2019) provou que o minimalismo orçamentário não impede grandeza quando há domínio de atmosfera, diálogo e ritmo. Dark Encounter tenta se inserir nessa linhagem, e falha espetacularmente em todos os aspectos que importam.

Carl Strathie, que assina sozinho direção, roteiro e produção, parece aspirar ao status de auteur no molde Shyamalan: controle criativo total, obsessão por reviravoltas, tentativa de fundir gêneros (ficção científica, terror, drama familiar). A comparação não é fortuita. Da tipografia dos créditos à cena com reflexo em faca de cozinha, muito aqui remete a Sinais e ao seu diretor, numa homenagem que beira o pastiche. Mas onde Shyamalan, nos seus melhores momentos, demonstra precisão cirúrgica (destaco momentos iniciais, pois seus tropeços posteriores como Fim dos Tempos, Vidro ou Tempo, são imperdoáveis), Strathie entrega um amontoado de cenas desconexas, personagens ocos e decisões técnicas desconcertantes. É como observar alguém que estudou a superfície do cinema de Shyamalan (os enquadramentos fixos, as revelações finais) sem compreender a engenharia emocional que sustenta essas escolhas.

A premissa é direta: novembro de 1982, interior da Pensilvânia. A pequena Maisie Anderson desaparece sem deixar vestígios. Um ano depois, durante jantar memorial que reúne a família destroçada (pais Ray e Olivia, filho Noah, tio Billy, tia Arlene e seu marido Kenneth, xerife do condado vizinho), estranhas luzes surgem na floresta. O que parecia ser um reencontro doloroso mas catártico se transforma em cerco sobrenatural: objetos se movem, brinquedos ganham vida, membros da família são abduzidos um a um. Mas essas presenças luminosas não vieram apenas aterrorizar. Carregam a verdade sobre o que aconteceu com Maisie.

O primeiro e mais grave problema de Dark Encounter reside no roteiro patético que Strathie assina. Cada fala existe unicamente para expor informação: quem é quem, por que estão ali, quais conflitos existem entre eles. Não há naturalidade, não há respiração dramática, não há subtexto. Os personagens falam como se lessem verbetes de enciclopédia sobre si mesmos, em diálogos curtíssimos e funcionais que traem a desconfiança do roteirista na inteligência da audiência. Suspeito que o roteiro completo tenha poucas páginas. Há longas sequências de silêncio não porque a tensão exija, mas porque simplesmente não há o que dizer. Pior: as reações dos personagens diante de eventos extraordinários beiram o inverossímil. Quando luzes alienígenas invadem a propriedade, quando objetos levitam, quando familiares desaparecem diante dos olhos alheios, as respostas emocionais são tímidas, apáticas, como se testemunhassem inconveniências domésticas menores. Não há pânico genuíno, não há desespero que ressoe. Strathie escreve autômatos recitando falas expositivas em situações que deveriam despedaçá-los psicologicamente.

A fotografia de Bart Sienkiewicz inicia com promessa: paleta de cores levemente saturada, tons quentes de interior rural dos anos 1980, atmosfera quase fabulesca que aceita o fantástico sem forçar fotorrealismo. Mas basta a noite cair para o filme se perder completamente. Raras vezes eu vi um cinema noturno tão iluminado. Luzes brotam de todos os ângulos, em temperaturas de cor conflitantes, eliminando qualquer possibilidade de sombra ou escuridão funcional. No terror, o escuro é ferramenta essencial para criar tensão e sugestão; aqui, tudo permanece visível, anulando o medo do que não se vê.

Vale comparação direta com A Entidade (Sinister, 2012), de Scott Derrickson. Mesmo não sendo seu foco principal, A Entidade domina o uso da escuridão. A casa da família Oswalt é filmada em sombras densas, com fontes de luz mínimas e controladas, amplificando o desconforto. Derrickson sabe que o terror prospera no que não se mostra. Strathie, ao contrário, ilumina cada canto, cada objeto, e ao fazer isso, esvazia qualquer potencial de ameaça latente. E, falando em cada canto e cada objeto, o diretor demonstra desconhecimento básico de geografia espacial. Não é possível compreender a planta da casa onde a ação se desenrola. Cômodos parecem mudar de tamanho e posição, personagens atravessam espaços sem lógica aparente, e esse problema se acentua drasticamente no terceiro ato, mas isso fica para a seção de spoilers. Basta dizer que, para um filme de cerco e isolamento, a incapacidade de estabelecer senso de lugar é falha estrutural gravíssima.

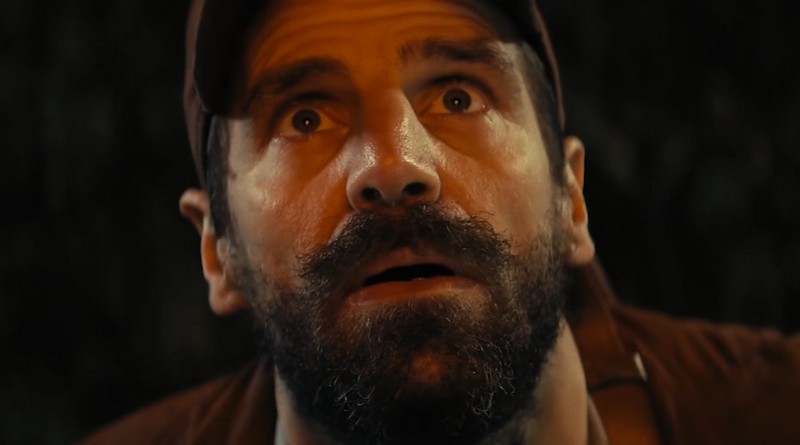

O elenco parece tecnicamente capaz. Laura Fraser, em particular, carrega experiência e presença. Mas todos naufragam sob direção incompetente e texto risível. Não há performance que sobreviva a diálogos expositivos proferidos com timing errado, a reações emocionais mal calibradas pela direção, a cenas que pedem catarse mas entregam apatia. A culpa aqui recai majoritariamente sobre Strathie: como diretor, não soube extrair verdade dos atores; como roteirista, não lhes deu material mínimo para trabalhar.

O design de produção é competente na recriação superficial dos anos 1980: figurinos, objetos de cena, paleta cromática correspondem ao período. Mas, o já citado A Vastidão da Noite, lançado no mesmo ano com orçamento igualmente modesto, provou que recriação de época vai além de cenografia correta. Exige imersão total, desde a textura visual até o ritmo da montagem, passando por escolhas de lente e desenho de som que transportem o espectador. Dark Encounter veste a fantasia anos 80 sem habitá-la.

A trilha sonora de David Stone Hamilton é barulhenta, um exemplo perfeito de como o excesso prejudica. O filme acredita que tensão se cria aumentando volume e densidade orquestral até níveis ensurdecedores. Aqui há acordes dissonantes que remetem superficialmente aos de A Bruxa (2015), de Robert Eggers, mas onde Eggers usa minimalismo percussivo para amplificar horror psicológico, Strathie empilha camadas sobre camadas numa tentativa desesperada de forçar emoção. A isso se soma toque de ficção científica eletrônica que não combina com o restante, resultando em poluição sonora que mais irrita que atemoriza.

E falando em irritação, passemos ao ritmo. Filmes de suspense e mistério sobrenatural podem (e frequentemente devem) adotar ritmo lento para construir atmosfera e permitir conexão emocional com personagens. Dark Encounter falha também nessa construção básica. O filme tem já no seu primeiro ato o “encontro sombrio” do título, num ritmo quase frenético que não estabelece baseline emocional. O segundo ato desacelera drasticamente, mas sem aproveitar a pausa para desenvolvimento de personagem ou escalada de tensão. E quando se espera que o terceiro ato retome momentum (afinal, estamos diante de filme com reviravolta), o ritmo despenca para sua velocidade mais lenta. Literalmente: o ato final é filmado quase integralmente em câmera lenta, numa tentativa desesperada de insuflar drama inexistente através de manipulação temporal. A montagem, a cargo de Strathie (mais uma função acumulada), é tecnicamente funcional, com apenas pequenas falhas de continuidade e alguns momentos que quebram fluxo de cena. O problema não está na execução mecânica dos cortes, mas na ausência completa de senso de ritmo narrativo.

Paradoxalmente, os efeitos visuais (luzes alienígenas, fenômenos sobrenaturais) são bem realizados considerando-se o orçamento modesto. O problema não é qualidade técnica, mas filosofia de uso: Strathie quer mostrar tudo, em detalhes, repetidamente. Não sobra nada para imaginação do espectador. Spielberg em Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977) compreendia o poder da sugestão; Shyamalan em Sinais esconde seus alienígenas até o momento exato de revelação; Strathie exibe suas criaturas e luzes a todo momento, esvaziando qualquer mistério ou ameaça que poderiam carregar. Outro problema que não se vincula a qualidade técnica é a completa desorientação temporal. O filme faz uso do clássico letreiro “Um ano depois“, escolha preguiçosa, mas ao menos clara. Depois disso, se perde completamente: horas parecem dias, dias parecem horas, eventos que supostamente acontecem em sequência rápida parecem transcorrer em temporalidades distintas. Ironicamente, senti falta de mais letreiros, qualquer coisa que ancorasse o espectador numa linha temporal minimamente coerente.

E a narrativa? Vamos lá… O filme tenta, timidamente, explorar luto familiar, culpa, segredos que envenenam relações, predadores escondidos. Tudo isso está presente, não como desenvolvimento dramático, mas como conceitos jogados na tela esperando que o espectador faça o trabalho de conectá-los. O luto de Olivia nunca transcende o genérico; vemo-la triste porque o roteiro diz que ela está triste, não porque a performance ou a escrita transmitam dor específica e individualizada. Compare com O Segredo de Brokeback Mountain (2005), onde cada cena planta informações que adquirem novo peso conforme a história avança, ou Zodíaco (2007), onde obsessão e paranoia são construídas meticulosamente através de decisões de personagens e consequências que se acumulam. Dark Encounter quer o impacto emocional desses filmes sem fazer o trabalho estrutural que os sustenta.

ALERTA DE SPOILERS

No início do terceiro ato, após cinco membros da família terem sido abduzidos, um dos seres toca a testa de Olivia (a mãe protagonista), que jaz na cama da filha desaparecida. Olivia entra em transe e, literalmente, enxerga o universo, plano que remete cinicamente ao clímax de Lucy (2014), quando Scarlett Johansson atinge 99% da capacidade cerebral. Simultaneamente, Olivia caminha pela casa agora banhada em luz azul (a mesma tonalidade que acompanha as abduções), sugerindo que habita dimensão paralela ou percepção alienígena. A estética aqui se torna uma reprodução de Silent Hill, com direito a cinzas suspensas, e a casa familiar se transforma numa versão espelhada de si mesma, o que, somado à geografia espacial já confusa, torna impossível entender onde os personagens estão.

Então vem a homenagem mais descarada: a casa se assemelha demais ao Tesseract de Interestelar (2014), com Olivia vendo a filha Maisie através de janelas dimensionais, batendo no vidro e gritando para a menina não sair, exatamente como Cooper faz consigo mesmo no clímax de Nolan. É nesse momento que a revelação chega: Maisie não foi abduzida por alienígenas um ano atrás. Ela foi molestada e assassinada pelo tio Kenneth (o xerife, marido da irmã de Olivia, figura de autoridade local). Enquanto Olivia testemunha a verdade, a casa ao redor dela começa a ruir e quebrar aos pedaços, tentativa desajeitada de metáfora visual, com a destruição física representando colapso da realidade que a família acreditava habitar.

Há, reconheça-se, uma ideia interessante enterrada sob a execução desastrosa: seres alienígenas que parecem dominar tempo e espaço, quase onipotentes, escolhem revelar que no microcosmo daquela família, o verdadeiro monstro era o ser supremo doméstico (o homem com mais poder, que abusou da pessoa mais indefesa). É possível interpretar metaforicamente: se alienígenas representam forças incompreensíveis além do nosso alcance, Kenneth representa ameaça igualmente incompreensível para uma criança (poder absoluto exercido sobre quem não pode se defender). A casa que desmorona é o fim da ilusão de segurança familiar.

Mas isso é interpretação generosa demais. O filme não estabelece essa leitura de forma clara nem ganha o direito a ela através de construção dramática adequada. Pior: a execução da sequência é risível. Câmera lenta interminável, trilha sonora ensurdecedora tentando forçar catarse, referências visuais óbvias a filmes superiores sem compreender o que fazia aquelas sequências funcionarem. A revelação chega não como golpe emocional devastador, mas como anticlímax confuso e arrastado.

E então surgem as questões lógicas que destroem qualquer resquício de coerência: Por que seres capazes de manipular tempo e espaço escolheriam esse método específico e elaborado para revelar um assassinato? Por que esperar um ano inteiro? Por que abduzir cinco pessoas da família, se aparentemente vai mostrar a verdade para todos? Por que não simplesmente levar Kenneth, o culpado? O filme oferece defesa tímida através do segundo xerife que diz “não sabemos o que eles são” enquanto a mãe especula que “talvez sejam anjos“. Essa ambiguidade soa menos como escolha artística e mais como Strathie pulando para fora do buraco narrativo que ele próprio cavou.

FIM DOS SPOILERS

Ao examinar os créditos de Dark Encounter, uma informação salta aos olhos: Carl Strathie assina direção, roteiro e produção. Para quem trabalha com produção audiovisual, esse acúmulo de funções dispara alerta imediato. Não é impossível que uma pessoa domine múltiplas áreas, mas exige autocrítica brutal e, crucialmente, colaboradores dispostos a dizer verdades desconfortáveis. O grande perigo de concentrar tanto poder criativo é a cegueira: quando nos apaixonamos pela própria ideia, pela própria visão, perdemos capacidade de avaliar objetivamente se a execução serve à intenção.

Sinais funciona porque Shyamalan parecia entender a estrutura dramática clássica: apresentação de personagens e conflitos (o padre que perdeu a fé, a família fragmentada), escalada gradual de ameaça (círculos nas plantações, luzes no céu, criaturas nas sombras), clímax que recontextualiza tudo (a água como arma, a fé redimida) e resolução que amarra fios emocionais e narrativos. Cada elemento (a asma do filho, o taco de beisebol, os copos de água espalhados) retorna com propósito. A revelação dos alienígenas é adiada até o momento de máximo impacto. O espaço da casa é estabelecido claramente, permitindo que o cerco final gere tensão geográfica real (criaturas nas portas, nos desvãos, no porão).

Dark Encounter imita a superfície (família no interior, luzes no céu, cerco noturno) sem compreender a engenharia interna. Não estabelece personagens como pessoas críveis antes de submetê-los ao extraordinário. Não constrói escalada, começando já no espetáculo sobrenatural. Não planta elementos dramáticos que retornarão com significado. Não cria geografia espacial coerente. Não controla revelação visual. E quando chega a reviravolta final (que deveria reorganizar nossa compreensão de tudo que vimos), ela chega desconectada, mal executada, sem o peso emocional necessário porque não fizemos os personagens importarem.

Ou seja, estamos diante de um filme que não sabe o que quer ser: suspense? Mistério? Ficção científica? Drama familiar? Thriller? Tenta abarcar tudo e não domina nada. Não sabe contar história de suspense porque revela a ameaça imediatamente e repetidamente. Não sabe contar mistério porque acumula perguntas sem estabelecer regras internas que permitam ao espectador participar da investigação. Não sabe contar ficção científica porque seus alienígenas não obedecem lógica nem propósito claros. Não sabe contar drama familiar porque personagens são cascas vazias recitando exposição. Não sabe contar thriller porque elimina tensão através de excesso visual e sonoro.

Há algo particularmente melancólico em assistir a Dark Encounter. Não é o tipo de filme ruim que provoca riso ou indignação, é o tipo que provoca tristeza genuína. Tristeza porque a ideia central possui potencial real. Tristeza porque o elenco claramente tentou fazer algo com material insuficiente. Tristeza porque alguém investiu tempo, dinheiro e esforço nessa produção. E, principalmente, tristeza porque Carl Strathie parece ter estado tão convencido da própria visão que não percebeu (ou não quis ouvir) quando essa visão se descolou completamente da realidade executada na tela.

O paralelo com a fase descendente de Shyamalan não é acidente nem crueldade, é diagnóstico. Ambos demonstram o que acontece quando cineastas talentosos (e Strathie tem momentos que sugerem talento, especialmente na fotografia inicial e em certas composições de quadro) se perdem na própria mitologia. A diferença é que Shyamalan ao menos produziu clássicos antes de tropeçar; Strathie parece ter começado já na queda, pois seu trabalho anterior (Solis, de 2018) também não foi bem recebido pela crítica.

Para espectadores que apreciam ficção científica intimista, Sinais continua imbatível. Para quem busca terror sugestivo com orçamento modesto, A Vastidão da Noite oferece tudo que Dark Encounter tenta e falha em entregar. Para quem se interessa por estudos de caso sobre como não se fazer cinema (como não escrever diálogos, como não usar fotografia noturna, como não construir reviravolta, como não dirigir atores), então sim, Dark Encounter serve de manual completo.

Não é o que se conta, mas como se conta. Dark Encounter possuía história que valia ser contada. Mas nas mãos de cineasta que não domina a gramática essencial da narrativa audiovisual, que acumula funções sem possuir capacidade (ou humildade) para executá-las, que se apaixona pela própria ideia a ponto de cegueira crítica, essa história se transforma em noventa minutos de oportunidade desperdiçada. E isso, mais que qualquer falha técnica específica, é o verdadeiro encontro sombrio deste filme: o encontro entre ambição e incompetência, entre conceito e execução, entre o que poderia ter sido e o desastre que efetivamente é.